Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam banjir informasi. Media sosial, berita daring, podcast, bahkan obrolan ringan di grup WhatsApp keluarga seolah menjadi ruang tanpa henti yang menyodorkan data, opini, dan gosip. Namun, justru di tengah derasnya arus inilah kita butuh “rem” intelektual: kemampuan berpikir kritis. Dan salah satu cara paling efektif untuk melatihnya adalah dengan bertanya.

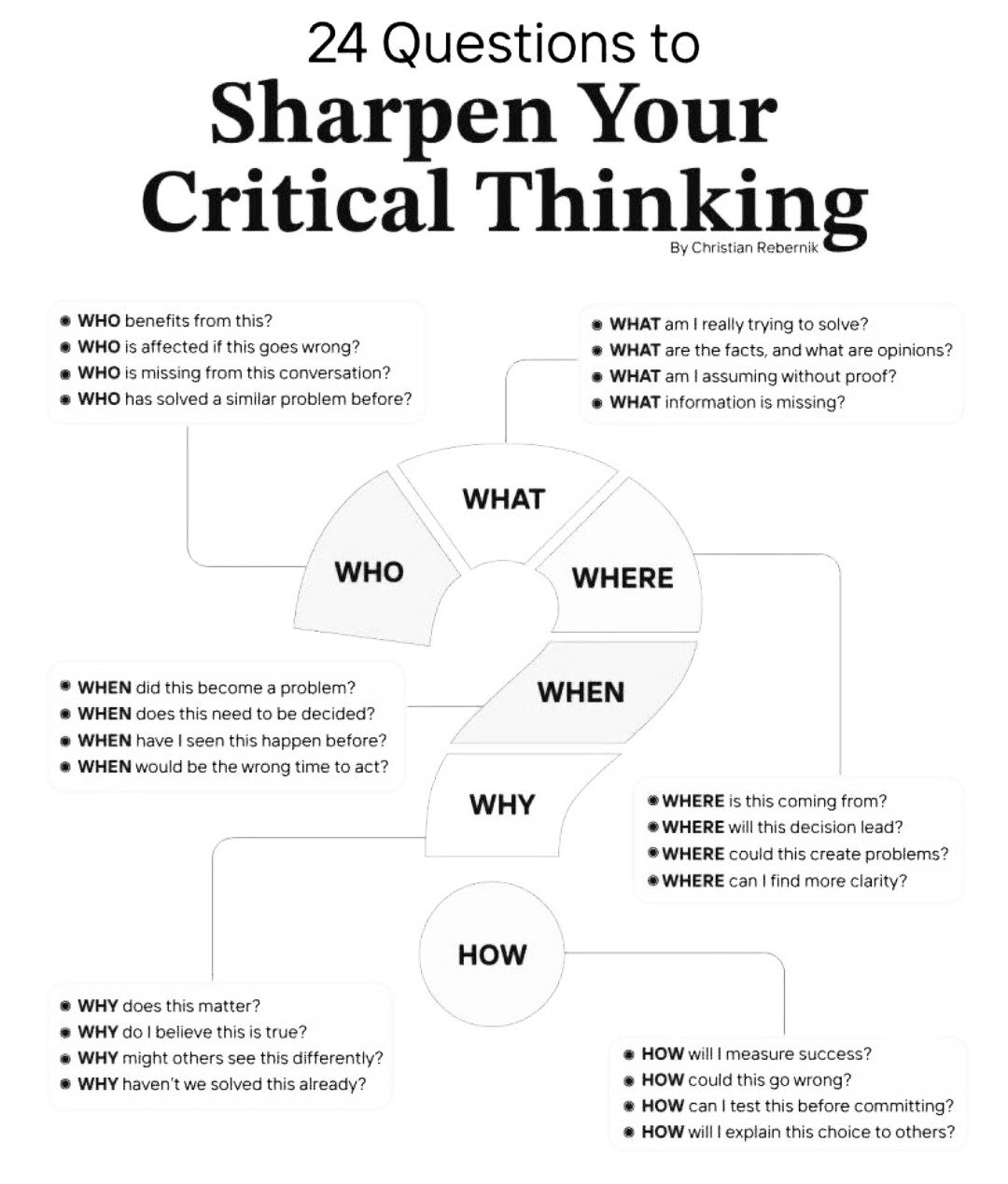

Bukan sekadar bertanya asal tanya, melainkan bertanya dengan kerangka yang sistematis. Melalui 5W1H (Who, What, When, Where, Why, How), lahirlah 24 pertanyaan kritis yang bisa menjadi pisau pengasah pikiran. Menariknya, kalau kita tarik pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam realitas sosial, ekonomi, dan budaya, kita akan melihat betapa luas manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.

Pendahuluan

Kita hidup di sebuah era yang ditandai dengan banjir informasi. Media sosial, portal berita daring, podcast, hingga percakapan ringan di grup WhatsApp keluarga membanjiri kita dengan data, opini, bahkan gosip yang datang tanpa henti. Fenomena ini sering disebut sebagai information overload: terlalu banyak informasi yang beredar, namun tidak semuanya relevan atau dapat dipercaya. Akibatnya, masyarakat kerap terjebak dalam arus hoaks, pola konsumtif yang tak terkendali, dan budaya serba instan yang mendorong keputusan diambil terburu-buru tanpa pertimbangan mendalam.

Di tengah derasnya arus tersebut, kita memerlukan semacam “rem intelektual”—yakni kemampuan untuk berhenti sejenak, menimbang, dan menyaring informasi sebelum percaya atau mengambil keputusan. Rem itu adalah keterampilan berpikir kritis. Dalam literatur pendidikan modern, berpikir kritis disebut sebagai salah satu kompetensi utama abad ke-21, sejajar dengan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ia tidak hanya relevan bagi mahasiswa atau akademisi, melainkan juga vital bagi pengusaha, praktisi bisnis, pengambil kebijakan, maupun masyarakat luas.

Dalam ranah ekonomi dan bisnis, berpikir kritis membantu pelaku usaha melihat peluang sekaligus menimbang risiko, tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek tetapi juga memperhatikan keberlanjutan. Dalam dunia pendidikan, ia menjadi fondasi untuk mencetak lulusan yang adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global. Sementara dalam kehidupan sosial dan budaya, berpikir kritis menjadi benteng untuk tidak mudah termakan provokasi, serta pijakan untuk bersikap adil dan inklusif dalam keberagaman.

Salah satu cara efektif melatih keterampilan ini adalah dengan membiasakan diri bertanya. Bukan sekadar bertanya asal tanya, melainkan bertanya dengan kerangka sistematis. Melalui metode sederhana namun tajam—5W1H (Who, What, When, Where, Why, How)—kita dapat merumuskan 24 pertanyaan kritis yang berfungsi layaknya pisau analisis. Pertanyaan-pertanyaan ini, jika diterapkan dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya, akan membantu kita menavigasi arus informasi dengan lebih bijak sekaligus melatih kepekaan terhadap realitas sekitar.

Mengapa Pertanyaan Kritis Penting?

Pertanyaan kritis bukan sekadar bentuk rasa ingin tahu, melainkan alat untuk membongkar lapisan makna yang tersembunyi di balik sebuah isu. Ia melatih kita tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif menimbang kebenaran, relevansi, dan konsekuensinya. Ada setidaknya tiga ranah utama yang menegaskan pentingnya keterampilan ini: pendidikan, bisnis dan ekonomi, serta kehidupan sosial-budaya.

Pertama, dalam dunia pendidikan, Mahasiswa yang hanya menghafal teori tanpa kemampuan bertanya kritis cenderung kesulitan menghubungkan ilmu dengan realitas. Pertanyaan kritis membantu mereka menganalisis fenomena nyata—misalnya inflasi, pengangguran, atau tren ekonomi digital—dengan sudut pandang yang lebih tajam. Pendidikan sejatinya bukan sekadar menumpuk informasi, melainkan mengasah nalar agar lulusan siap menghadapi kompleksitas zaman. Dengan keterampilan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga penghasil gagasan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, dalam ranah bisnis dan ekonomi, dunia usaha penuh dengan keputusan strategis yang harus diambil cepat, tetapi tetap memerlukan ketelitian. Pertanyaan kritis berfungsi sebagai filter agar pengusaha maupun manajer tidak terjebak pada bias sesaat, misalnya godaan profit jangka pendek tanpa memperhitungkan risiko jangka panjang. Dengan bertanya “siapa yang benar-benar diuntungkan?” atau “apa dampak sosial dari keputusan ini?”, pelaku bisnis dapat merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan, etis, dan berdampak luas. Pada gilirannya, ini membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan lebih berpihak pada kepentingan publik.

Ketiga, dalam kehidupan sosial-budaya, arus globalisasi dan derasnya informasi membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi, baik dalam bentuk hoaks politik, ujaran kebencian, maupun tren budaya yang mendorong homogenisasi. Pertanyaan kritis menjadi alat untuk menahan diri sebelum percaya atau membagikan informasi. Lebih jauh lagi, ia menumbuhkan empati dan inklusivitas: kita belajar bertanya “siapa yang tidak terdengar suaranya?” atau “mengapa kelompok tertentu terpinggirkan?”. Dengan cara ini, berpikir kritis bukan hanya menjaga akurasi pengetahuan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keberagaman budaya.

WHO: Siapa yang terlibat?

Pertanyaan “WHO” menekankan pada aktor atau pihak yang berada dalam lingkaran persoalan. Seringkali sebuah masalah bukan hanya soal apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang berada di baliknya. Dengan bertanya “WHO”, kita mengasah kepekaan terhadap relasi kekuasaan, distribusi keuntungan, dampak kerugian, dan ruang-ruang kosong dalam pengambilan keputusan.

- Who benefits from this? → Siapa yang diuntungkan?

Pertanyaan ini mendorong kita berpikir kritis agar tidak terjebak pada narasi tunggal. Dalam konteks sosial, sering kali yang diuntungkan adalah kelompok tertentu yang punya akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya. Dalam ekonomi, keputusan bisnis bisa memberi manfaat besar bagi pemilik modal, namun belum tentu bagi pekerja di lapangan. Sementara dalam budaya, mereka yang menguasai wacana atau simbol tertentu bisa memperoleh legitimasi, meski masyarakat kecil tidak merasakan manfaat yang sama.

- Who is affected if this goes wrong? → Siapa yang dirugikan bila gagal?

Pertanyaan ini mengingatkan bahwa setiap keputusan punya konsekuensi. Misalnya, kegagalan sebuah kebijakan publik tidak hanya merugikan pemerintah, tapi juga rakyat kecil yang paling rentan. Dalam konteks ekonomi, pekerja dengan upah rendah atau usaha kecil lebih mudah terdampak dibanding perusahaan besar. Dari sisi budaya, kegagalan program pelestarian tradisi bisa menghilangkan warisan penting yang selama ini menjadi identitas kolektif suatu masyarakat.

- Who is missing from this conversation? → Siapa yang tidak hadir tapi penting?

Pertanyaan ini melatih inklusivitas. Dalam banyak diskusi, suara kelompok marjinal sering tidak terdengar: masyarakat adat, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, atau kelompok ekonomi lemah. Padahal secara sosial, mereka sering menjadi pihak yang paling terdampak. Secara ekonomi, ketidakhadiran mereka bisa menyebabkan kebijakan tidak berpihak pada pemerataan. Dalam budaya, mengabaikan kelompok tertentu berarti mengikis keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan.

- Who has solved a similar problem before? → Siapa yang punya pengalaman serupa?

Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk belajar dari sejarah atau praktik terbaik (best practices). Secara sosial, pengalaman masyarakat lain bisa menjadi rujukan dalam membangun solidaritas. Secara ekonomi, negara atau perusahaan yang berhasil keluar dari krisis bisa menjadi contoh strategi yang dapat diadaptasi. Dari sisi budaya, kita bisa menengok kearifan lokal yang telah terbukti menjadi solusi berkelanjutan di tengah tantangan zaman.

WHAT: Apa inti masalahnya?

Pertanyaan “WHAT” membantu kita memisahkan fakta dari asumsi. Ia berfungsi sebagai alat untuk memperjelas inti persoalan agar tidak terjebak pada bias atau persepsi semata. Dengan memusatkan perhatian pada “apa sebenarnya yang terjadi”, kita belajar memilah informasi yang valid, menyingkirkan opini yang belum tentu benar, serta menyoroti celah pengetahuan yang masih perlu digali.

- What am I really trying to solve?

Pertanyaan ini memaksa kita untuk menajamkan fokus. Banyak orang tersesat karena terlalu sibuk membahas gejala, bukan akar masalah. Dengan mengajukan pertanyaan ini, kita bisa memastikan energi dan sumber daya tidak terbuang sia-sia pada hal yang sebetulnya hanya “permukaan”.

- What are the facts, and what are opinions?

Dalam realitas sosial, ekonomi, dan budaya, fakta sering bercampur dengan opini. Fakta adalah apa yang bisa diverifikasi, sementara opini adalah interpretasi yang bisa berbeda antara individu atau kelompok. Kemampuan memisahkan keduanya membantu kita mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak mudah terjebak pada narasi yang menyesatkan.

- What am I assuming without proof?

Kita sering membuat asumsi tanpa menyadarinya, misalnya menganggap bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke peluang, atau bahwa perubahan perilaku otomatis terjadi hanya karena ada teknologi baru. Pertanyaan ini membantu kita menyadari bias dan prasangka, sehingga keputusan atau analisis tidak dibangun di atas fondasi rapuh.

- What information is missing?

Seringkali yang lebih penting bukan apa yang sudah diketahui, melainkan apa yang belum terungkap. Pertanyaan ini membuka ruang bagi riset lebih lanjut, menggali data tambahan, atau memperhatikan sudut pandang yang sebelumnya terabaikan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, informasi yang hilang bisa berarti potensi kebijakan yang salah arah atau solusi yang tidak inklusif.

Mengajukan pertanyaan WHAT secara kritis berarti membangun kemampuan berpikir analitis yang lebih tajam. Individu menjadi lebih mampu memisahkan realitas dari persepsi, mengurangi risiko salah arah, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam kehidupan pribadi maupun publik. Di level sosial, kemampuan ini mendorong diskursus yang lebih sehat karena masyarakat belajar menimbang bukti sebelum percaya pada klaim tertentu. Sedangkan dalam ranah budaya, pertanyaan “WHAT” membantu kita menyadari asumsi dan prasangka yang sering diwariskan secara turun-temurun, sehingga tercipta ruang refleksi dan transformasi menuju pemahaman yang lebih inklusif dan rasional.

WHEN: Kapan persoalan muncul dan harus ditangani?

Pertanyaan “WHEN” berfungsi untuk mengasah kesadaran terhadap waktu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Waktu bukan hanya sekadar kronologi, tetapi juga momentum strategis yang menentukan apakah sebuah masalah akan selesai atau justru semakin membesar. Dengan bertanya kapan persoalan muncul, kapan harus diputuskan, kapan pola serupa terjadi, dan kapan waktu yang salah untuk bertindak, kita diajak berpikir kritis dalam menimbang urgensi sekaligus menghindari reaksi yang gegabah.

- When did this become a problem?

Pertanyaan ini menelusuri akar sejarah persoalan. Dengan mengetahui kapan masalah mulai timbul, kita bisa mengidentifikasi penyebab awal dan pola yang berulang. Misalnya, dalam konteks sosial ekonomi, inflasi atau krisis harga pangan bisa ditelusuri dari periode tertentu yang ditandai dengan kebijakan yang salah atau gangguan distribusi. Dalam budaya organisasi, masalah kepercayaan publik bisa dilacak sejak pertama kali terjadi penyalahgunaan kewenangan.

- When does this need to be decided?

Pertanyaan ini menekankan urgensi dan batas waktu. Tidak semua masalah bisa dibiarkan terbuka tanpa keputusan. Misalnya, dalam konteks bisnis, keputusan investasi harus diambil sebelum peluang pasar diambil pesaing. Dalam konteks sosial, penanganan konflik harus diputuskan segera sebelum meluas menjadi kerusuhan.

- When have I seen this happen before?

Pertanyaan ini menghubungkan masalah saat ini dengan pengalaman masa lalu. Belajar dari sejarah atau pola sebelumnya membantu kita mengantisipasi dampak yang mungkin muncul. Misalnya, krisis keuangan global 1998 dan 2008 memberi pelajaran penting tentang bahaya utang berlebihan. Dalam kehidupan budaya, kegagalan adaptasi masyarakat terhadap perubahan teknologi bisa dibandingkan dengan situasi serupa di masa lampau.

- When would be the wrong time to act?

Pertanyaan ini mengingatkan bahwa waktu yang salah dapat memperburuk keadaan. Bertindak terlalu cepat tanpa data yang cukup bisa menimbulkan kebijakan yang salah arah. Sebaliknya, bertindak terlalu lambat bisa membuat masalah membesar. Misalnya, menaikkan harga BBM di saat daya beli masyarakat rendah jelas merupakan waktu yang salah.

Kesadaran waktu dalam berpikir kritis mengajarkan bahwa keberhasilan analisis tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan, tetapi juga kapan hal itu dilakukan. Dalam konteks sosial, keputusan yang tepat waktu dapat mencegah konflik berkembang menjadi bencana sosial. Dalam ekonomi, momentum menjadi kunci untuk meraih peluang atau menghindari kerugian besar. Dalam budaya, pemilihan waktu yang tepat menentukan apakah sebuah inovasi dapat diterima masyarakat atau justru ditolak. Dengan demikian, dimensi “WHEN” melatih kita untuk peka terhadap momentum, urgensi, dan risiko, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan kontekstual.

WHERE: Dari mana asalnya, dan ke mana arahnya?

Pertanyaan “WHERE” membantu kita menilai konteks, arah, serta konsekuensi dari sebuah keputusan atau peristiwa. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, pertanyaan ini penting untuk menguji asal-usul informasi, memahami arah perubahan, serta mengantisipasi dampaknya. Dengan menanyakan dari mana sesuatu berasal dan ke mana hal itu menuju, kita dilatih untuk tidak hanya melihat kejadian pada permukaan, tetapi juga memahami akarnya serta kemungkinan jalannya di masa depan.

- Where is this coming from?

Pertanyaan ini menguji sumber informasi atau keputusan. Dalam konteks sosial, masyarakat sering terpengaruh oleh berita atau wacana yang belum jelas asal-usulnya, misalnya isu di media sosial. Jika tidak ditelusuri, hal ini bisa memicu perpecahan. Dalam ekonomi, keputusan bisnis yang diambil tanpa memahami latar belakang data bisa berisiko tinggi. Sedangkan dalam budaya, praktik atau tradisi tertentu perlu ditelaah dari mana asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau reduksi makna.

- Where will this decision lead?

Pertanyaan ini menakar dampak jangka panjang. Misalnya, kebijakan ekonomi yang terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek bisa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam ranah sosial, keputusan pendidikan akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari sisi budaya, arah modernisasi bisa menguatkan identitas atau justru mengikis warisan lokal, tergantung bagaimana arah kebijakan dan sikap masyarakat.

- Where could this create problems?

Pertanyaan ini membantu kita mengantisipasi risiko. Dalam aspek sosial, keputusan yang tidak inklusif dapat memunculkan konflik antarkelompok. Dalam bidang ekonomi, investasi besar tanpa perhitungan matang bisa berujung pada krisis. Dalam budaya, pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan kearifan lokal bisa menimbulkan penolakan masyarakat. Dengan menanyakan ini, kita belajar melihat potensi masalah sebelum benar-benar terjadi.

- Where can I find more clarity?

Pertanyaan ini mendorong kita mencari sumber tambahan agar pemahaman lebih menyeluruh. Dalam masyarakat yang dipenuhi informasi instan, klarifikasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Dalam dunia ekonomi, analisis data tambahan dan pembandingan dengan praktik terbaik global akan memberi pandangan lebih jernih. Sementara dalam budaya, menggali referensi historis, pakar, atau tokoh adat akan memperkaya sudut pandang dalam mengambil keputusan.

Kemampuan berpikir kritis dengan pertanyaan WHERE menjadikan individu dan masyarakat lebih bijak dalam menilai konteks dan konsekuensi. Implikasinya:

- Sosial → masyarakat lebih tahan terhadap hoaks, lebih inklusif, serta lebih mampu mencegah konflik.

- Ekonomi → keputusan bisnis dan kebijakan publik menjadi lebih berkelanjutan karena mempertimbangkan asal-usul data dan arah dampaknya.

- Budaya → identitas lokal lebih terjaga karena arah modernisasi ditempatkan secara seimbang dengan kearifan tradisi. Dengan demikian, WHERE mengajarkan kita untuk tidak hanya reaktif terhadap situasi saat ini, tetapi juga proaktif dalam memahami dari mana sesuatu datang, ke mana ia menuju, serta bagaimana cara mengelolanya agar memberi manfaat jangka panjang.

WHY: Mengapa ini penting?

Pertanyaan “WHY” merupakan inti dari proses berpikir kritis karena ia menuntun kita menggali alasan, motivasi, dan makna di balik sebuah pernyataan atau fenomena. Dengan menanyakan “Why does this matter?”, kita tidak hanya berhenti pada permukaan, melainkan menelusuri akar yang mendasari suatu isu. Hal ini membantu membangun argumen yang lebih kokoh sekaligus menghindarkan diri dari sikap menerima begitu saja informasi tanpa evaluasi.

Selain itu, pertanyaan “Why do I believe this is true?” membuka ruang refleksi pada keyakinan pribadi. Setiap orang membawa latar belakang, nilai, dan pengalaman berbeda yang membentuk cara pandang. Dengan bertanya “mengapa saya percaya ini benar?”, seseorang diajak menyadari bahwa keyakinannya tidak selalu bersifat universal. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati intelektual sekaligus memperluas wawasan berpikir.

Pertanyaan “Why might others see this differently?” melatih empati intelektual dengan memberi ruang pada perspektif orang lain. Dalam konteks sosial-budaya, jawaban terhadap pertanyaan ini akan beragam, bergantung pada latar pendidikan, ekonomi, maupun tradisi. Dengan menyadari keberagaman perspektif, seseorang dapat lebih terbuka, inklusif, serta mampu membangun dialog produktif di tengah perbedaan.

Selanjutnya, “Why haven’t we solved this already?” menyingkap hambatan nyata yang menghalangi penyelesaian masalah. Hambatan tersebut bisa berupa struktur sosial yang tidak adil, keterbatasan sumber daya, atau bahkan bias budaya yang diwariskan turun-temurun. Pertanyaan ini mendorong kita untuk melihat realitas secara kritis, bahwa tidak semua persoalan berhenti di tingkat individu, melainkan seringkali berakar pada sistem yang lebih luas.

Dengan membiasakan diri bertanya “WHY”, individu tidak hanya menjadi kritis terhadap informasi, tetapi juga reflektif terhadap keyakinan dan empati pada perbedaan. Secara sosial, kemampuan ini membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan mampu berdialog lintas perspektif. Secara ekonomi, ia mendorong munculnya solusi yang berangkat dari pemahaman akar masalah, bukan sekadar respons reaktif. Secara budaya, pertanyaan ini membantu menjaga kearifan lokal sambil membuka diri terhadap pembaruan. Dengan demikian, “WHY” adalah pintu menuju perubahan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

HOW: Bagaimana Cara Melangkah?

Pertanyaan “HOW” membawa kita pada ranah strategi, implementasi, dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. Setelah memahami WHO, WHAT, WHERE, WHEN, dan WHY, maka tahap HOW adalah kunci untuk mengkonversi gagasan menjadi tindakan nyata. Di sini, berpikir kritis bukan hanya soal analisis, tetapi juga tentang keberanian mengambil langkah dengan perhitungan matang.

- How will I measure success?

Keberhasilan tidak bisa diukur hanya dengan perasaan atau asumsi. Indikator harus ditentukan sejak awal, apakah dalam bentuk kuantitatif (angka, capaian target, peningkatan pendapatan, jumlah partisipan) maupun kualitatif (kepuasan, perubahan perilaku, keberlanjutan). Penetapan indikator ini penting agar setiap langkah dapat dievaluasi secara objektif dan tidak terjebak pada klaim sepihak.

- How could this go wrong?

Tidak ada strategi yang bebas risiko. Dengan berpikir kritis, seseorang harus mampu memprediksi potensi kegagalan: keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, hambatan sosial-ekonomi, atau bahkan kesalahan teknis. Kesadaran atas kemungkinan kegagalan bukan untuk melemahkan, melainkan agar tersedia rencana mitigasi.

- How can I test this before committing?

Uji coba atau eksperimen kecil bisa menjadi cara efektif untuk mengukur dampak sebelum sebuah strategi diimplementasikan secara penuh. Misalnya, survei terbatas, program percontohan, atau simulasi. Dengan begitu, risiko bisa ditekan dan strategi dapat diperbaiki sebelum masuk tahap implementasi besar.

- How will I explain this choice to others?

Setiap keputusan akan menuntut pertanggungjawaban. Dengan berpikir kritis, kita harus siap menjelaskan alasan pemilihan strategi, dasar pertimbangannya, serta bukti yang mendukung. Hal ini bukan hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan sosial, terutama dalam konteks yang melibatkan masyarakat, organisasi, atau institusi publik.

Pertanyaan HOW menuntun kita untuk melihat implementasi tidak sekadar sebagai eksekusi, melainkan sebagai proses reflektif yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks sosial-ekonomi, kesalahan dalam tahap HOW dapat berdampak luas: strategi yang gagal bisa memperburuk ketidakadilan, membuang sumber daya, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Sebaliknya, HOW yang dirancang dengan berpikir kritis mampu melahirkan solusi yang adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Di sinilah berpikir kritis menjembatani antara ide dan kenyataan, serta memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar mengarah pada perubahan yang bermakna.

KESIMPULAN

Berpikir kritis adalah keterampilan yang semakin penting untuk dimiliki di era yang serba cepat, penuh informasi, dan kompleks seperti sekarang. Tidak lagi cukup bagi seseorang hanya menerima begitu saja apa yang terlihat di permukaan. Kemampuan untuk bertanya, menguji, dan menimbang sebuah informasi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun relasi sosial. Tanpa kemampuan ini, kita mudah terbawa arus opini, propaganda, bahkan terjebak dalam keputusan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Lebih jauh, berpikir kritis bukan hanya soal mencari kelemahan, tetapi juga tentang kejelian melihat peluang dan kekuatan. Di balik setiap masalah, selalu ada sisi yang bisa dipahami lebih dalam dan dijadikan jalan keluar. Dengan berpikir kritis, seseorang belajar untuk tidak cepat puas dengan jawaban pertama yang ditemuinya. Ia berusaha menggali lebih jauh, melihat dari berbagai sudut, dan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, serta budaya dari sebuah keputusan. Dengan demikian, berpikir kritis melatih kita untuk bersikap lebih dewasa, bijak, dan bertanggung jawab.

Mengapa ini penting untuk diterapkan? Karena setiap keputusan yang kita buat, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi. Ketika kita berpikir kritis, kita terbiasa menimbang: siapa yang akan diuntungkan, siapa yang mungkin dirugikan, apa nilai yang sedang dipertaruhkan, serta bagaimana jika hal tersebut gagal. Pola pikir ini membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli pada dampak yang lebih luas. Dengan begitu, berpikir kritis menjadi bekal dalam membangun kehidupan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, berpikir kritis membantu kita menghadapi derasnya arus informasi yang sering kali menyesatkan. Di tengah banjir berita bohong, manipulasi opini, hingga bias algoritma media sosial, kemampuan untuk memilah dan mengevaluasi informasi adalah bentuk perlindungan diri sekaligus kekuatan untuk tetap merdeka dalam berpikir. Orang yang mampu berpikir kritis tidak mudah dipengaruhi, justru ia menjadi pribadi yang dapat memengaruhi lingkungannya dengan cara yang sehat dan rasional.

Tidak kalah penting, berpikir kritis juga berkorelasi dengan perubahan perilaku. Ketika kita mampu mempertanyakan kebiasaan lama yang tidak lagi relevan, kita bisa membuka jalan menuju kebiasaan baru yang lebih baik. Misalnya, dalam hal keuangan, seseorang yang berpikir kritis tidak hanya mengikuti tren konsumsi, tetapi menganalisis apakah suatu pengeluaran benar-benar memberi manfaat. Dalam budaya kerja, berpikir kritis mendorong inovasi, karena setiap individu berani menawarkan cara baru yang lebih efektif. Di ranah sosial, berpikir kritis membuat kita lebih terbuka, karena kita belajar memahami bahwa kebenaran tidak hanya milik satu pihak.

Kesimpulannya, berpikir kritis bukan sekadar teori yang hanya ada di ruang kelas atau seminar. Ia adalah keterampilan hidup yang nyata dan sangat dibutuhkan. Dengan menerapkannya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih cerdas, lebih tahan banting, dan lebih manusiawi. Dalam jangka panjang, kebiasaan berpikir kritis yang ditumbuhkan dalam individu akan memperkuat kualitas masyarakat. Sebab masyarakat yang kritis bukanlah masyarakat yang mudah dipecah belah, melainkan masyarakat yang mampu menjaga nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemajuan bersama.

24 pertanyaan diadopsi dari: Christian Rebernik, (2025)